"Sangre y nobleza", bien podrían definir la biología escrita por nuestra invitada de hoy. Una autora que conoce y describe a la perfección el Madrid del siglo XVII.

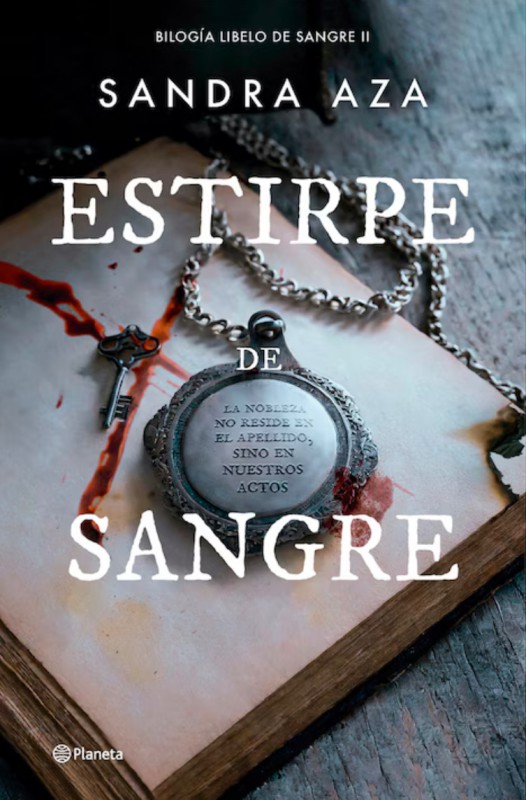

Con "Líbelo de sangre" pudimos conocer la pluma de Sandra Aza, abogada de profesión, que decidió colgar la toga para escribir una novela en la que poder describir un procedimiento judicial desde una perpectiva objetiva. La biología concluye con "Estirpe de sangre", donde resuelve y anuda incógitas y cabos sueltos.

Alonso González de Armenteros, era Alonso Castro, y había conseguido salir adelante cuando seis meses antes, en diciembre de 1620, la Inquisición irrumpió en su hogar, arrestó a sus padres, Sebastián y Margarita, y él quedó solo al raso y acarreando a su hermano Diego, un bebé que no paraba de llorar de hambre. Meses después, Alonso atravesaba la Puerta del Sol y se dirigía a la calle de Preciados, donde se ubicaba la inclusa de Madrid.

P.—Abro así la entrevista para retomar esa primera parte y situarnos en el lugar en el que estamos. Ahora sabemos que Sebastián y Margarita ardieron sin remedio y de una manera injusta en la hoguera, y que Alonso por fin se decide a aldabear el portalón de la inclusa.

R.—La novela empieza como un siguiente capítulo, sin apenas salto en el tiempo. Alonso sigue sin atreverse a ir a la inclusa por miedo a que le den una mala noticia, y permanece en ese espacio invisible que es la duda.

Pero aún así, visita mucho la inclusa, y al final decide hacer la gran pregunta, que es saber qué ha sido de su hermano Diego.

P.—Sor Casilda, y su aparente indiferencia ante la pregunta de Alonso, sobre su hermano. Cuando para él, es lo más importante del mundo.

R.-—Sor Casilda, es un personaje muy rico, una monja que está en la inclusa y está harta de ver penas, se ha puesto la armadura, y ya no le afectan tanto. Que aparezca un muchacho como Alonso preguntando por un expósito, es algo extraño, porque generalmente la gente va a la inclusa a dejarlos. Aún así, le toca esa ternura, esa emoción que está dormida porque no puedes estar con la emoción en alfa cuando hay tanta pena y tanta muerte a tu alrededor.

Alonso tiene mucho miedo porque lo normal es que Diego haya muerto ya que el porcentaje de mortandad en la inclusa era muy alto, los inviernos eran tan duros y Diego entró en tal estado que era muy fácil que no hubiera aguantado.

P.—Alonso tenía claro en “Libelo de sangre” que quería justicia, justicia que no venganza y se propone estudiar leyes.

R.—Eso está muy bien visto porque siempre se habla como de venganza, y realmente para Alonso la venganza es una connotación negativa. Pero Alonso recuerda lo que su padre le ha dicho: “no purgues la sangre de un inocente con la de un culpable porque ambas brotan rojas, y ampárate siempre en la justicia”.

Alonso lo que quiere es hacer justicia en minúscula desde la justicia en mayúscula. Por tanto este libro realmente es un canto a la justicia, a la verdad y una fe absoluta en que tarde o temprano, aunque sea muy tarde, la verdad siempre sale adelante. Entonces es un canto optimista de que lo que tiene que pasar, puede pasar.

P.—¿Necesitabas hacer justicia tras “Libelo de sangre”?

R.— Sí, yo necesitaba terminar la historia, podía haberla alargado, podía haber hecho una tercera parte, ni tampoco fue mi intención hacer una segunda parte, yo siempre pensé que con “Libelo de sangre” se terminaba, pero fue la propia historia la que cobró vida y me llevó por esos derroteros de una segunda parte, que una vez concluida también quiso llevarme por una tercera, y afortunadamente resistí la tentación y me siento a gusto porque se cierra el círculo, misión cumplida, ya de esta historia terminada, en la que tuve miedo por si no era capaz. Me sentía mal, no solo conmigo misma, también con los lectores cuando pensaba en esa posibilidad, y también me sentía mal con los personajes.

P.—¿Era difícil cambiar o salir de la clase social en la que nacías?

R.—Sí, esto era una sociedad estamental que estaba muy delimitada y no es que fuera imposible, pero sí muy difícil, y había que nadar contra corriente, si eras un plebeyo conseguir escalar en la pirámide y si eras un patricio, ser plebeyo.

Sobre todo porque a la alta sociedad no le interesaba que los de la baja sociedad estudiaran, porque estudiar te da libertad y te hace menos manipulable y más libre. Y si la baja sociedad estudiaba latín, quién iba a labrar los campos, y quién iba a servirles a ellos.

P.—Alonso, Juan de la Calle y Antonio socorren al marqués Gonzalo Soto de Armendía, de un atraco, y como recompensa, van a conocer la aristocracia. Pero claro, Juan de la Calle y Antonio, Alonso también, pero quizá no tanto, viven en la calle y ese cambio, suponía casi un encierro.

R.—Sí, hay una serie de discrepancias. Alonso no ha nacido en la calle, él conoce lo que es estar en una casa, cuáles son las normas, cómo es convivir con una familia, él sabe estar ahí, pero Juan de la Calle, y Antonio tampoco, ellos son dos chavales que viven en la calle.

Juan de la Calle tenía un hogar pero el padre era un maltratador y al final termina huyendo y eligiendo, entre el padre y la indigencia, termina eligiendo vivir en la calle. Y para él es la posada de las estrellas, es decir la libertad absoluta.

P.—¿Cuál es el papel de las dueñas?

R.—Su papel básicamente es ser la sombra de la doncella casadera y convertirse en la testigo de su castidad. Se encargan de espantar a los moscones. Además, las dueñas siempre son mujeres ancianas que generalmente llevan con la doncella desde que han nacido. Hay una relación muy cercana, casi de madre e hija.

Había muchas aristócratas que sí eran damas de la reina, y estaban muy vinculadas a la corte, y a la educación de las hijas, y estas relaciones, siempre recaían sobre las dueñas, que eran las que estaban constantemente con la doncella. Y estas dueñas, podían o bien celestinear, pues son personajes muy literarios, o romper los hilos de una relación.

Las doncellas también tenían que buscarse la vida para abrir alguna puerta en la jaula donde vivían.

P.—¿Devolver la virginidad era muy solicitado?

R.—Sí, había mucha demanda. No dejaban de ser operaciones muy peligrosas, de la misma manera que había muchos abortos y muchas morían en esas operaciones que eran con cero medidas de asepsia y con un cuchillo mal esterilizado, pero se hacía porque había muchas que no llegaban virgenes al matrimonio.

Porque como no fueras virgen, tu siguiente parada era un convento como mínimo.

P.—Las iglesias, lugares no siempre dedicados al culto.

En las iglesias se juntaban todos y eso que las iglesias no tenían bancos como en esta época. Se sentaban algunas en el suelo y los escuderos siempre llevaban los cojines y los almohadones para que las damas se acomodaran. Había una tribuna femenina y una masculina, separación absoluta de sexos tanto dentro como fuera de la iglesia.

A las mujeres les gustaba lucirse, así que se ponían sus mejores galas.

Cada mujer tenía como cinco o seis pretendientes que les decían de todo para escándalos de las dueñas.

Algunas de esas iglesias tenían salidas a la calle, y como eran tan grandes, la iglesia de la Victoria que era una que estaba a la entrada de la carrera de San Jerónimo, era una iglesia enorme. Esa era la iglesia favorita de las damas. Era una cosa diáfana, enorme y llena de recovecos. Y en cada uno de esos recovecos había salidas a la calle. Entonces, claro, era muy fácil escabullirse de la dueña, salir a la calle a una cita clandestina, y con el manto, nadie te veía.

P.—Muchas aristócratas tenían el oratorio privado en su palacio, pero pocas lo usaban.

R.—Claro,ellas querían ir a la misa, salir a la calle, y esa era la única manera de conseguirlo.

P.—Isabel y Mencía, dos grandes personajes en esta historia. Isabel se considera vendida, como si fuera una yegua y además tiene que yacer con quien elige su padre. Porque esa era la opresión también, primero por tu padre, luego por tu marido.

R.—Sí, la situación de la mujer era muy comprometida, muy dura, tanto si eras pobre como si eras rica. Las ricas sí, que es verdad que vivían mejor y todo lo que quieras, pero es que nada más nacer ya estaban prometidas o con uno de 40 años, o con tan solo cinco años la prometían con uno de 50, es decir, que daba igual, no importaba tu opinión, no importaba si te gustaba o no te gustaba, es que de hecho ni te preguntaban y te obligaban, en aquella época el consentimiento por parte de la mujer no existía.

Si tenías la suerte de no enamorarte entre medias lo aceptabas más o menos resignada, pero como si te cruzara alguno entonces ahí se encendía la chispa de la rebeldía y unas reaccionaban de una manera y otras de otra, unas trataban de liderar, se inventaban cualquier locura o cualquier idea que le surgiera en esa necesidad absoluta de no enfrentarse a su destino y la llevaban a cabo.

P.—¿Qué son los chapines?

R.—Los chapines eran la quinta esencia de la elegancia en el siglo XVII, una especie de zapatos y caminar sobre ellos era un horror, prácticamente imposible andar con eso, pero tenías que hacerlo porque de otro modo no eras elegante.

Pero solo podían usarlos las prometidas y las casadas. Una soltera y sin compromiso iba en zapatillas o manoletinas.

P.—Si cerrásemos una puerta imaginaria, y dentro quedase toda esta historia, ¿qué escena te gustaría encontrarte?

R.—La escena de la inclusa me gusta mucho, me atrapa. Por alguna razón, me da paz pensar en Sor Casilda.

P.—Las raíces nos definen, determinan quiénes somos pero, ¿en esta historia el pasado y el futuro se pueden reconciliar desde el presente?.

R.—Al final es una manera de ensamblar dos cosas y siempre hay que intentar mantener sin perder. En este caso yo quería no tener que elegir. Me costó y me rompí la cabeza pensando cómo hacerlo. No puedo ir más allá porque no quiero destripar nada. Pero quedé satisfecha en cómo se ensambla.

P.—¿Cómo te quedas?

R.—Estoy en paz, verdaderamente, terminar esta historia era como una misión de vida, tenía que darle un final y cerrarla, pero ha quedado maravillosa.

Entrevista: Rosa pasa página

Edición de sonido: Manuel Muñoz

Escucha la entrevista completa en Spotify y Youtube de Rosa pasa página.