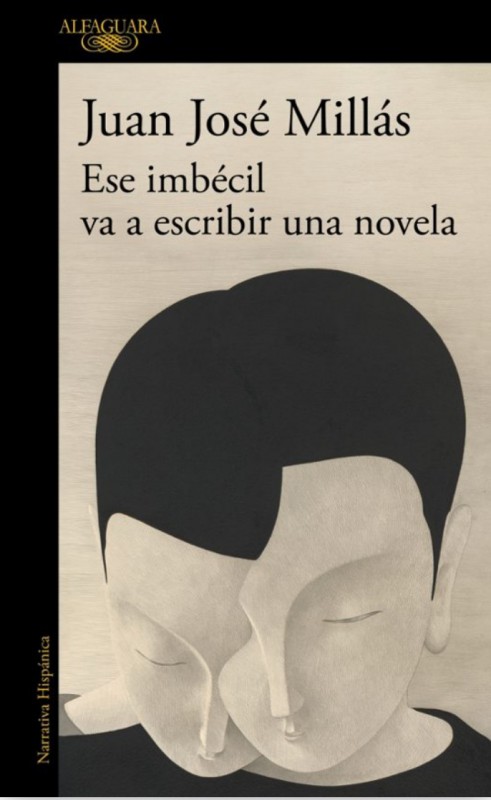

Hoy en Rosa pasa página nos acompaña Juan José Millás, acaba de publicar “Ese imbécil va a escribir una novela”. Un escritor —que casualmente se llama como él— recibe el encargo de escribir lo que podría ser su último reportaje. Lejos de tratarse de una simple pieza periodística, ese encargo se transforma en una expedición al pasado, hacia un recuerdo borroso de su infancia y una serie de preguntas que nunca llegaron a formularse del todo.

¿Qué ocurrió realmente aquella mañana en la sucursal del Banco Hispano Americano, adonde fue con su madre siendo niño? ¿Y qué fue de Alberto, su enigmático amigo de la universidad? La línea entre lo real y lo imaginado se vuelve difusa, como siempre en la literatura de Millás, y nos invita a reflexionar sobre cómo la memoria selecciona, transforma y, a veces, inventa.

Preparaos para una conversación donde hablaremos de recuerdos, de identidad, de fantasmas del pasado... y, por supuesto, de literatura.

P. — El título es provocador y autorreferencial. ¿Fue lo primero que te surgió o apareció al final del proceso de escritura?

R. — No, la verdad es que cuando no aparece un título en el proceso de escritura luego es difícil. Cuando me ocurre eso, lo que busco es una frase que haya aparecido en el libro, que sea una frase que al mismo tiempo dé resultado, en fin, algo impactante, que refleje un momento importante. Y esta frase aparece en un momento del libro muy importante.

P. — Arrancas la historia de la mano de tu madre, camino del banco. ¿Por qué ese inicio?

R. — Si tú le preguntaras a un arquitecto por qué estos cimientos para este edificio que hiciste, pues te contestaría. Pero los escritores, o el escritor que soy yo, no trabaja con un diseño previo. Entonces, no sé por qué, en el momento en que me llaman del periódico y me dicen “un reportaje sobre lo que tú quieras”, empiezo a pensar sobre mi propia vida. Y de repente viene ese personaje que se llama Juan José Millás, me viene ese recuerdo de infancia y se pregunta: “¿esto sería un reportaje?”. Una cosa lleva a otra, se van encadenando… pero no como un ingeniero diseña un puente. Yo jamás sé qué va a pasar en la página siguiente. De manera que te diría: por casualidad.

Ese recuerdo de infancia es muy fuerte y luego tiene mucho sentido a lo largo de la novela. Este personaje es, imaginariamente o no, un hijo bastardo. A mí me interesa mucho esto de la bastardía llevada a la literatura. Hay una ensayista francesa, Marthe Robert, que escribió un libro muy interesante basándose en un artículo de Freud titulado La novela familiar de los neuróticos. Freud dice que casi todos, en algún momento, hemos pensado que nuestros padres no son nuestros verdaderos padres, sino que somos hijos de unos príncipes que vendrán a rescatarnos. Marthe Robert escribe, a partir de esto, que solo hay dos tipos de literatura: la del bastardo y la del legítimo. Yo soy un hijo ilegítimo. Y la pregunta es: ¿cuál de las dos literaturas es más interesante? Evidentemente, la del bastardo, porque pone en cuestión todo.

P. — Bien, eso es lo que acabas de explicar de esta autora, ¿no? Pero, ¿en qué momento decides que tú eres el eje principal para escribir esta historia?

R. — Tampoco hay un momento claro. A este personaje, que se llama Juan José Millás, le llaman para que escriba un reportaje sobre lo que quiera, y ahí empieza todo. Este personaje se llama así porque me llamaron a mí, claro. Empieza a generar círculos que se van enlazando por un ejercicio de asociación libre. La novela es el resultado de un fracaso: el fracaso de no haber conseguido escribir ese reportaje, pero que le ha servido para repensar su existencia y cerrar círculos. Muchas veces, los éxitos proceden de una suma de fracasos. Podemos decir que esta novela está montada sobre un fracaso.

P. — ¿El olvido moldea más la propia identidad que los recuerdos?

R. — Pues sí. Porque a veces, del propio olvido lo que hacemos es magnificar un recuerdo. La memoria está hecha de esas dos sustancias: del recuerdo y del olvido, de recuerdos falsos, de recuerdos implantados, de cosas imaginadas, de sueños. Es un artefacto contradictorio. Puede ser que el olvido sea tan importante en la construcción del yo como el recuerdo. Pero no sabría decirte más.

P. — ¿Crees que la autoficción sigue siendo una herramienta importante para integrar la vida personal?

R. — La autoficción es un recurso narrativo como cualquier otro. Me llama la atención que la gente diga que está harta de la autoficción. ¿Entonces no vas a ver ya La Divina Comedia? Yo no he oído a nadie decir que está harto de las novelas en tercera persona. Hay cuestiones que trato en tercera persona, pero este asunto reclamaba autoficción, que es un recurso narrativo más.

P. — Temas como la pérdida de un amigo, ¿representan una pérdida personal o son un recurso para indagar en ese tiempo que narras?

R. — Ese amigo del que se habla es, de algún modo, un alter ego del personaje principal. Sirve para establecer comparaciones, para lanzar ideas, para contar la propia vida a través de otro.

P. — ¿Cómo sientes la pérdida?

R. — Depende. No es lo mismo perder 20 euros que perder a tu padre. La vida está hecha de pérdidas, incluso acabas perdiendo la tuya. Es complicado establecer niveles. Pero sí, las pérdidas importantes me duelen mucho.

P. — ¿Cuál es tu mejor emoción?

R. —La bondad me emociona. Ver gente bondadosa. Claro, hay tantas cosas que te emocionan… los hijos, los nietos, la familia, la espiritualidad… No me he parado a hacer una jerarquía.

P. — ¿Qué tienen en común la adolescencia y la vejez?

R. — Está explicado en Amigos, con una frase excelente de John Cheever: “En la vejez hay misterio, hay confusión”. Esa misma frase podría empezar un diario adolescente. Ambos son países desconocidos. En la adolescencia todo se dispara, el cuerpo cambia, la voz… y por eso hay tantos conflictos entre padres e hijos: los adultos no queremos recordar esa etapa. En la vejez pasa igual: aparecen cosas nuevas, corporales y emocionales. Por eso los abuelos y nietos se entienden mejor; se reconocen como habitantes de países extraños.

P. — En ese recorrido hacia la juventud, ¿querías revisar algo concreto en el tiempo?

R. — No estaba en mi intención, porque yo escribo sin intención. Luego las cosas se van articulando. Pero sí he visto que me preocupaba la relación entre figuración y abstracción en la literatura. Es como en la pintura: hay una tensión entre ambas. ¿Quiénes parecen más listos, los que tienen cuadros abstractos o figurativos? Tú dirías que los figurativos. Pero quienes marcan el gusto dicen que los listos son los que tienen la casa llena de abstracciones, aunque no las entiendan. Es un asunto que ha marcado mi escritura.

P. — ¿Qué función cumple la religión en esta historia?

R. — Se cuenta en el libro la época en la que el personaje creía en Dios, pertenecía a una religión y tenía un grupo de pertenencia. Y esa sí fue una gran pérdida.

P. — ¿Crees que la culpa y el perdón son motivos de rendición o heridas abiertas?

R. — La culpa tiene una importancia enorme en el mundo judeocristiano. Nosotros nacemos con una culpa heredada: el pecado original. Es brutal. Y también lo es el perdón: que todo pueda ser perdonado, empezar desde cero. Eso es fantástico. El cristianismo tiene cosas brutales: la culpa, el perdón… y todo lo que implican.

Entrevista: Rosa Sánchez de la Vega

Editor de sonido: Manuel Muñoz

Sigue la entrevista en Spotify y Youtube.