"Heiden, el nazi de la novela, muestra cómo la maldad puede tener matices humanos"

Cremona, donde el violín respira memoria

El viaje de Alejandro G. Roemmers a Cremona fue mucho más que un itinerario literario: fue un verdadero peregrinaje al corazón de un arte ancestral, la lutería, que transforma madera en música eterna. La travesía comenzó en la Escuela Internacional de Lutería “Antonio Stradivari”, fundada en 1938, un centro de referencia mundial que acoge a unos 70 alumnos provenientes de diversos países, todos ellos guiados por maestros artesanos que preservan una tradición de casi cuatro siglos.

Allí, en talleres impregnados del aroma de la madera noble y las virutas frescas, se forja la magia. Los violines se construyen con maderas específicas y cuidadosamente seleccionadas: el arce se utiliza para el fondo, los aros y el mástil por su resistencia y belleza, mientras que la tapa está hecha principalmente de abeto, elegido por su extraordinaria capacidad para transmitir vibraciones con sensibilidad y potencia. En algunos casos, como en el modelo Stradivari, también se emplea madera de cerezo para detalles y refuerzos, aportando una tonalidad y calidez particular al instrumento. Cada árbol proviene de bosques fríos y protegidos del norte de Europa, lo que confiere a cada violín una identidad única: “No hay dos violines iguales porque no hay dos árboles iguales”, recuerdan con reverencia.

El latido de una casa que no ha dejado de sonar

Más tarde, en la histórica Casa Stradivari, entre herramientas centenarias y vigas que han visto nacer leyendas, el violinista y director artístico Fabrizio von Arx mostró a Roemmers “El Madrileño”, un Stradivarius de 1720. Sostenido con una delicadeza casi religiosa, el instrumento parecía respirar la historia.

En ese espacio íntimo y cargado de espiritualidad, el escritor presentó su novela no con palabras, sino con el respeto profundo que merece un sonido que nace no solo de la madera, sino del tiempo y la memoria.

Un museo que conserva el alma de la música

La tercera parada del viaje fue el Museo del Violín, donde reposan más de 300 piezas, en cada vitrina parece contener no un instrumento, sino una historia viva. Allí duermen —o sueñan— piezas originales de Amati, Guarneri y Stradivari. No es un simple museo: es un santuario en el que ciencia, arte e historia se funden en cada barniz, en cada molde y en cada curva que ha sido tallada con obsesiva precisión. Roemmers lo recorrió como quien camina un templo, consciente de que la música y la memoria allí conservadas son patrimonio vivo de la humanidad.

La última voz de un Nobel

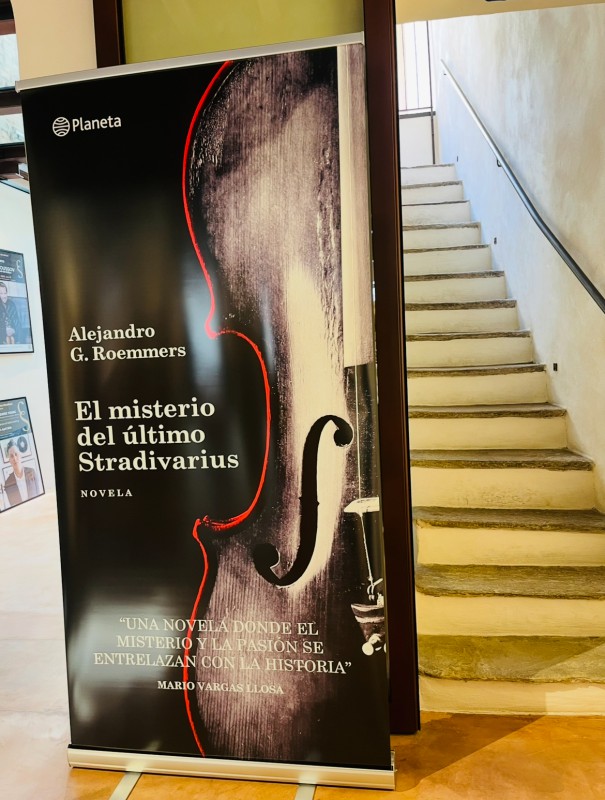

El misterio del último Stradivarius llega acompañado por una carga simbólica imposible de ignorar. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, escribió su prólogo. Y fue, sin saberlo, el último. En él, el escritor peruano dejó una de sus reflexiones más hondas sobre el poder de la ficción:

“La novela está impregnada de sufrimiento, de maldad y de conflictos humanos, es decir, de infelicidad. Pero también es el espacio donde la belleza y la inteligencia luchan por dar sentido a esa oscuridad”.

Vargas Llosa murió un mes después de dictar el texto. Roemmers no alcanzó a agradecerle. “Nunca tuve su número personal —revela—. Cuando llegó el prólogo, ya no estaba en condiciones de hablar. Fue conmovedor. Sentí que me lo había regalado con el último aliento”.

Un objeto, una historia, una herida

La novela parte de un hecho real: el hallazgo del cadáver de un arqueólogo alemán y su hija adolescente en Paraguay. Ambos coleccionistas. Ambos torturados. En su poder: un violín Stradivarius. Ese crimen, aún envuelto en sombras, fue la chispa que encendió esta historia monumental, que atraviesa continentes y siglos.

Desde el taller de Antonio Stradivari en el siglo XVIII, la narración cruza guerras napoleónicas, campos de concentración, las colonias alemanas en Sudamérica y el presente más actual. Es un thriller, sí, pero también una novela de ideas, un ensayo disfrazado, una carta de amor a la música y a la dignidad del ser humano.

“El violín es el protagonista”, insiste Roemmers. Como Excalibur, como la Tizona, como el anillo de Giges, este objeto no es solo un instrumento. Es un portador de destino, un espejo del alma de quien lo toca. “No creo en lo sobrenatural —dice—. Pero las personas creen. Y esa creencia lo transforma todo”.

Un rezo por la paz

El violín sobrevive a lo peor del alma humana: saqueos nazis, epidemias, traiciones. Pero nunca deja de sonar. En los campos de concentración, entre hambre y muerte, hubo prisioneros que componían, que escribían, que creaban. “El arte —dice Roemmers— es la forma más alta de resistencia”.

Por eso, El misterio del último Stradivarius es también un alegato por la paz, una súplica escrita con belleza. Una forma de recordar que la música no pertenece al pasado: es un acto vivo de redención.

Una novela que vibra como un violín

En el plano actual, dos policías paraguayos —uno justo, otro corrupto— buscan la verdad detrás del crimen. En su viaje aparecen figuras como Casanova, Verdi, y el papa Francisco, a quien Roemmers dedica la novela. “Murió el mismo mes que Vargas Llosa. Lo soñé cinco días antes de su partida. Fue una señal. Una coincidencia demasiado poderosa”.

Roemmers y la búsqueda de la belleza

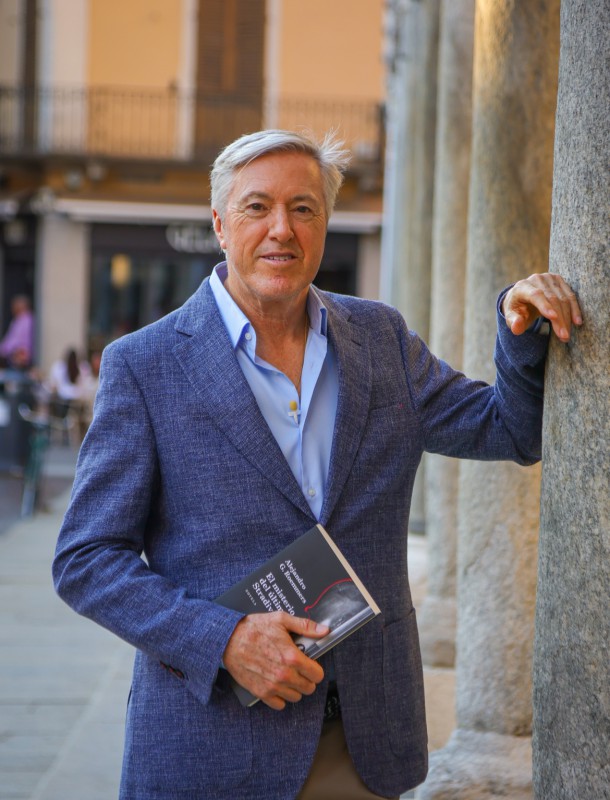

Alejandro G. Roemmers no escribe por vanidad ni por mercado. Empresario, poeta, dramaturgo, ha publicado novelas, y poemas. Pero dice que esta obra es “lo mejor que ha escrito”. Y quizá lo sea. Porque en cada página vibra la misma energía que en un Stradivarius: pasión, precisión, y una búsqueda de belleza que no se deja doblegar ni por el tiempo ni por la muerte.

Así, en Cremona, entre bosques, maderas selectas, manos artesanas y siglos de historia, Alejandro G. Roemmers encontró la inspiración para una novela que vibra con la pasión, la precisión y la búsqueda inquebrantable de la belleza que emana de un Stradivarius: un milagro sonoro nacido del silencio, el tiempo y la memoria.

En el marco de un viaje de prensa a Cremona, donde recorrí el Museo del Violín, escuché el sonido de un auténtico Stradivarius y caminé por las calles que aún guardan la huella de Antonio Stradivari, tuve la oportunidad de conversar con Alejandro G. Roemmers sobre su última novela. En ese escenario tan cargado de historia y resonancias, el autor me habló del origen del libro, de sus obsesiones estéticas, del papel simbólico del arte en tiempos oscuros y de la emoción de haber recibido —como un legado póstumo— el último prólogo de Mario Vargas Llosa. Esta fue nuestra conversación.

Entrevista con Alejandro G. Roemmers

— ¿Qué significó para usted recorrer Cremona y entrar en contacto directo con la escuela de lutería y la Casa Stradivari?

— Fue una experiencia transformadora. Ver cómo se trabaja la madera con tanta devoción y paciencia me ayudó a entender que el violín no es solo un instrumento, sino un puente entre generaciones, un alma hecha sonido.

— ¿Cómo influyó ese viaje en la escritura de la novela?

— Me abrió la puerta a una percepción más profunda del arte y la memoria. Sentí que escribir sobre el último Stradivarius era también contar la historia de la resistencia humana, del sufrimiento y la belleza que perdura.

— ¿Por qué cree que la figura del violín resuena tanto en su novela?

— Porque es un objeto que trasciende su materialidad. El violín es un espejo del alma, un testigo silencioso de la historia y, en este caso, un símbolo de esperanza.

— Mario Vargas Llosa firmó el prólogo poco antes de morir. ¿Qué representa para usted ese gesto?

— Es un honor indescriptible. Sentí que con esas palabras recibí un legado y una bendición para continuar con mi búsqueda literaria. Fue un momento muy emotivo y doloroso.

— ¿Qué mensaje quiere dejar con El misterio del último Stradivarius?

— Que el arte es la forma más alta de resistencia y que, aun en la oscuridad, la belleza puede dar sentido a la vida.

—¿Cómo llegaste a la historia real del asesinato del lutier alemán y su hija en Paraguay, y qué fue lo que más te impactó de ese caso?

--Tomé conocimiento de la historia durante la pandemia, por un suelto en la prensa. Lo primero que me impactó fue la crueldad con que ambos fueron asesinados, a traición, con el propósito de robar un violín Stradivarius que era propiedad del alemán. Luego, con el paso de los días, descubrí que, aunque este detalle era muy impactante, a lo que más le daba vueltas, hasta el punto que llegó a convertirse en una obsesión, de esas que dan origen a una novela, era a esta pregunta: ¿qué hacía un violín Stradivarius en esa localidad de las afueras de Asunción del Paraguay que es Areguá? En otras palabras, ¿qué sucesos debieron ocurrir para que llegara hasta ahí?

—¿Cuál fue el mayor desafío narrativo al construir una historia que viaja desde la Cremona del siglo XVIII hasta el Paraguay actual?

--Una buena parte de mi trabajo se concentró en la reconstrucción de los distintos escenarios por los que el violín deja su huella, como la Cremona de Antonio Stradivari, la invasión napoleónica de Venecia, el inicio de la Primera Guerra Mundial, la aparición del fascismo o la vida en la Risiera di San Sabba, el único campo de concentración que existió en Italia. Una novela histórica necesita ser fiel a los acontecimientos, porque cualquier descuido puede romper el pacto de verosimilitud con el lector. El otro aspecto que supuso un desafío especial fue la convivencia de ambas historias. Por una parte estaban los pasajes del pasado, que se basan en hechos conocidos y, por otra, los que ocurren en la actualidad, vinculados a la historia del asesinato. Siendo muy distintos, debían estar equilibrados y funcionar coordinados, retroalimentándose y contribuyendo a elevar el misterio y la tensión narrativa, hasta el desenlace.

—El verdadero protagonista de la novela no es humano, sino un objeto: el último violín construido por Antonio Stradivari. ¿Cómo concebiste al Stradivarius como símbolo dentro del relato?

--En el generoso prólogo que escribió para el libro, Mario Vargas Llosa explica que «El último Stradivarius» forma parte de una tradición literaria que se remonta a la Inglaterra del siglo XVIII y que se llamó «novela de circulación» o «literatura de objetos». En ella, los protagonistas son objetos inanimados, que pasan de mano en mano y activan la narración. Siendo unos de los objetos más bellos que existen, por sus formas, su acabado y el sonido casi celestial que son capaces de producir, siempre he admirado los pianos y los violines, cuyas cumbres de excelencia son los Steinway y los Stradivarius. Se me ocurrió imaginar que el lutier cremonés fabricaba un último violín en el que vertía todos sus conocimientos, su pasión y su sabiduría, lo que resultaba en un instrumento excepcional, que motivaba la codicia y compasión de los hombres, los hacía enfrentarse y amigarse, y, por eso mismo, simbolizaba la eterna pugna entre la bondad y la maldad.

— ¿Por qué dotar al violín de un aura casi mágica, como si protegiera a quienes lo tocan y al mismo tiempo los expusiera al peligro?

Es muy importante lo que dices: el violín de mi novela no es un objeto mágico, pero aquellos que entran en contacto con él piensan que sí lo es. En otras palabras, más que sus supuestos poderes, lo que importa es la percepción que la gente tiene de ellos. Le ocurre lo mismo que a las espadas legendarias, como Excalibur, Tizona o Durendal, que abandonaron su condición material y dejaron de ser solo armas para estar envueltas en el mito y convertirse en leyenda. Quienes se apropian del Stradivarius se sienten invencibles, piensan que están protegidos por una fuerza sobrenatural y que ese instrumento obra milagros. Esto los anima a tomar unas decisiones y a correr unos riesgos que seguramente habrían evitado si no creyeran en el poder del violín, lo que moviliza la acción en cada uno de los pasajes históricos del libro.

— ¿El violín representa el arte, la verdad, la belleza o el poder? ¿O todos ellos a la vez?

--Tu pregunta me remite al texto que Javier Cercas leyó en la presentación del libro en Buenos Aires. Cercas dice: «Hay una observación de Dimitri Shostakovitch que, si no me engaño, subyace en El último Stradivarius, la novela de Alejandro Roemmers. Asegura el gran compositor ruso: ‘Se dice, e incluso se ha escrito, que los comandantes de los campos de concentración escuchaban a Bach y a Mozart, que escuchaban y comprendían su música, que tenían lágrimas en los ojos escuchando a Schubert. No me creo nada. Nunca he encontrado a un verdugo que amase y comprendiese de verdad el arte’. ¿Será cierto? ¿Es imposible que un asesino o un canalla integral entiendan y disfruten el gran arte? ¿Nos hacen mejores Bach y Mozart, Shakespeare y Dostoievski, Velázquez y Vermeer? ¿Qué relación existe entre el arte y la moral?»

El propio Cercas se responde diciendo que, a estas alturas, son muy pocos quienes creen que el arte mejora a las personas, aunque no existe un solo amante de la música en el mundo que no sienta que se eleva ante una gran pieza musical. Yo pienso que esa transformación sí es posible, aunque a nivel individual, cuando un poema o una canción toca el alma de cada ser humano. Creo que, como está planteado en la novela, el violín es una metáfora de muchas cosas, especialmente de esa capacidad que tiene la belleza, así sea de manera efímera e individual, de corregir la fealdad del mundo y hacer mejores a las personas.

— ¿Hay en este instrumento una metáfora sobre la trascendencia del arte más allá del tiempo, la guerra y la muerte?

--Sin duda. Así como de la importancia de la cultura, es decir de ese cúmulo de novelas, piezas de teatro, pinturas, esculturas y composiciones que nos han forjado y mejorado como humanidad y que, ante nuestra condición efímera, se reinventan y nos sobreviven, generación tras generación, sin importar las vicisitudes del mundo, hasta hacerse inmortales.

— Muchos personajes están inspirados en figuras reales: von Bulow en Bernard von Bredow, Stradivari, Verdi, Casanova, e incluso el papa Francisco. ¿Qué criterios usaste para decidir qué personajes ficcionalizar o mantener fieles a su historia?

--Una novela histórica debe ser fiel a los acontecimientos. Sin embargo, éstos no pueden ser un freno para la libertad creadora del escritor, que debe ser capaz de persuadir con la misma intensidad a sus lectores cuando les habla de hechos imaginarios o escrupulosamente reales. Esta es la lógica que seguí con los personajes de El último Stradivarius que, aunque inspirados por un modelo verdadero, son casi íntegramente inventados. En algunos casos, me he permitido poner mis propios temores, obsesiones y aspiraciones en boca de algunas figuras del pasado. En otros, como el del papa Francisco, que fue un amigo personal muy querido, he querido rendir un homenaje.

—¿Qué papel simbólico tienen personajes como Mico Edelbach, el violinista judío, o Ernst Bechstein, el joven que representa la esperanza en el campo de exterminio?

--Una de las manifestaciones más emocionantes de resistencia del alma humana que conozco es el arte que nació en los campos de concentración. Imaginemos a un prisionero exhausto, maltratado, en los huesos, que ve morir a sus compañeros en las cámaras de gas, a manos de los guardias, de agotamiento o de inanición, que sabe que muy probablemente tendrá ese mismo destino y que, a pesar de las enormes adversidades, le roba horas al sueño o a las pocas pausas en el trabajo para, a escondidas y corriendo un gran riesgo, escribir unos versos, hacer un dibujo o ponerse a cantar. En los momentos de gran adversidad el ser humano es capaz de lo peor, pero, también, de lo mejor.

Hace poco leí «La sociedad de la nieve», el libro de Pablo Vierci sobre el que se basa la película de Bayona. En una de las escenas que más me conmovió, dos personajes intercambian cigarrillos por chocolate. El que recibe el chocolate lo come y, cuando debe entregar los cigarrillos a cambio, no los encuentra. Finalmente lo hace pero, en ese momento de duda, piensa que mucho peor que morirse era que su compañero pensara que lo había traicionado. Lo más importante es estar en paz con uno mismo y con su entorno y, en el caso de Mico y Ernst, lo más importante era la amistad, que los salvaba por encima de la muerte.

—El general nazi Heiden es retratado con crudeza. ¿Buscabas representar el mal sin ambigüedad o explorar también sus contradicciones humanas?

--Para que un personaje de ficción sea creíble debe cumplir dos características: tener contradicciones y evolucionar. Como jefe del campo de concentración de la Risiera di San Sabba, Heiden representa la maldad. No obstante, es una persona que se conmueve ante el arte, que, a su manera retorcida y autoritaria, ama a Mico y que tiene una profunda afición por la música, especialmente por el violín, cuya interpretación consigue dominar luego de grandes esfuerzos. Además, está convencido de hacer lo correcto, pues es un soldado y cumple sus órdenes a cabalidad, siguiendo el concepto de la obediencia debida, que lo libera de cualquier culpa o reparo moral. Probablemente sea uno de los personajes más complejos de la novela, en el que estos pequeños rayos de luz hacen todavía más profunda la oscuridad. Su papel no debería asombrarnos porque, por otra parte, me pregunto si acaso nos hemos librado de esa clase de maldad. En el mundo actual todavía hay guerras, gente que obedece órdenes y lanza bombas. Heiden es solo una figura más de una larga lista que llega hasta nuestro tiempo.

—El comisario Tobosa y el sargento Gutiérrez evolucionan profundamente durante la investigación. ¿Reflejan ellos la transformación que el arte puede provocar incluso en quienes no lo buscan?

--Es así en el caso del comisario Tobosa, que se ve tocado por la música en medio de la investigación por los crímenes del Stradivarius. Sin embargo, aunque el arte lo hace evolucionar, la esencia de Tobosa no cambia, pues es un policía recto que, en medio de la corrupción y las conspiraciones, se mantiene fiel a un código de conducta y no permite que la putrefacción lo corrompa. Aunque no lo sabe, es un héroe, uno de esos tantos héroes anónimos, con los que nos cruzamos cotidianamente, que lo único que hacen es cumplir con su deber a pesar de las consecuencias y dificultades de la vida. El caso de Gutiérrez es diferente. Se trata de un sujeto rastrero, codicioso, sordo a la música, que se acomoda a las circunstancias y traiciona a Tobosa para beneficiarse con un ascenso, un mejor sueldo y las ganancias de una posible venta del violín. Son dos personajes que, partiendo del mismo lugar, tienen destinos muy contrastados.

—La novela recorre Cremona, Nápoles, Venecia, Trieste, Roma y Paraguay. ¿Qué peso tiene cada escenario en la construcción del espíritu de la novela?

--La elección de cada escenario no es casual. El violín recorre algunos de los acontecimientos más trascendentales de la historia de Europa en los últimos 250 años, como la epidemia de peste en Nápoles, la invasión de la República de Venecia por el ejército de Napoleón, el atentado contra el archiduque Francisco Fernando que prendió la chispa de la Primera Guerra Mundial, la irrupción del liderazgo de Benito Mussolini en Italia y su alianza con la Alemania nazi de Hitler. Se trata de momentos muy significativos, que contribuyeron a definir la sociedad occidental como la conocemos hoy, y que, espero, producen una sensación de totalidad sobre lo que fueron años muy turbulentos, pero también muy importantes. Están unidos por esa suerte de hilo invisible que es el último violín fabricado por Antonio Stradivari, que parece traer consigo una especie de fatalidad, junto con esa falsa sensación mágica que mencionamos antes.

—En Cremona, Stradivari contempla la catedral como modelo estético. ¿Es ese momento una clave para entender su obsesión por la perfección musical?

--La historia de Antonio Stradivari es la de alguien que dedica toda su existencia, en cuerpo y alma, a encontrar la perfección en su especialidad, en este caso la fabricación de instrumentos musicales y la encontró. Cuando contempla la catedral de Cremona es embargado por una sensación de plenitud por lo que, piensa, es una forma de belleza muy elevada, casi celestial, pero este episodio ocurre en los últimos de su vida, cuando ya es un lutier consagrado e insuperable. No deja de resultar asombroso que, luego de tantos años, con los vertiginosos avances de la ciencia y la tecnología, nadie haya sido capaz de imitar ese logro.

—La historia parte de un crimen real ocurrido en Paraguay en 2021. ¿Cómo fue abordaste la responsabilidad ética al transformar ese suceso en una ficción con elementos mágicos y simbólicos?

--Quise ser muy respetuoso con la memoria del Bernard Von Bredow y su hija Lorena, y por eso incluí una nota a la novela, donde, además de rendirle homenaje por su talento para refaccionar violines antiguos sin emplear instrumentos metálicos (lo que permite proteger el sonido y el valor histórico de cada pieza), dejé constancia de que, aunque partiendo de esos hechos, El misterio del último Stradivarius es un relato totalmente imaginario.

— Has dicho que el arte «puede sanar las heridas del alma y elevar al ser humano por encima de las pasiones propias de las bestias». ¿Cómo encarna el Stradivarius esa idea?

--Pienso que el arte cumple una función individual, estableciendo una comunicación especial entre el autor y el lector, el oyente o el espectador. Esta puede llegar a ser tan profunda que muchas veces puede dar lugar a un cambio de conciencia.

Crónica: Rosa pasa página

Entrevista: Rosa pasa página

Fotos del autor: Javier Ocaña

Fotos: Rosa Sánchez de la Vega