En su nueva novela Éxitus, Ulises Bértolo se adentra en un territorio oscuro y profundo, donde la muerte no es simplemente un final, sino un umbral lleno de preguntas sobre la justicia, la memoria y el sentido de la vida. Inspirado por experiencias personales y conversaciones con profesionales de cuidados paliativos, este thriller nos lleva desde las calles de Madrid hasta los misterios de Oriente Medio, entrelazando rituales ancestrales, violencia y creencias espirituales.

Con una narrativa que va más allá del género, Bértolo nos invita a reflexionar sobre lo inevitable y lo inexplicable, y a acompañar a su protagonista, la inspectora Elía Sandoval, en un viaje que desafía tanto a la ley como a las heridas personales más profundas.

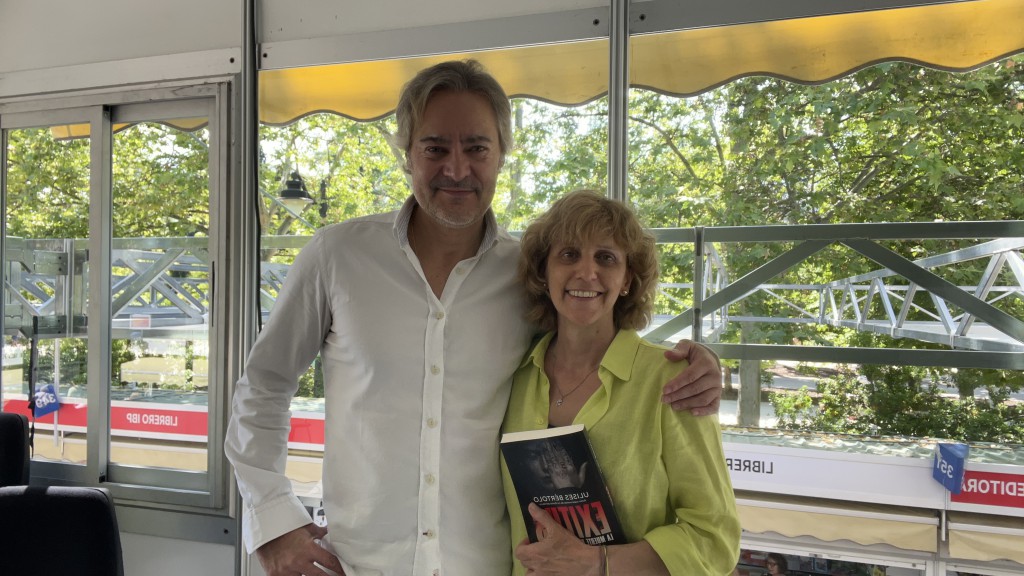

En esta entrevista con Rosa pasa página, el autor nos cuenta cómo surgió el título de la novela, la importancia del término médico “exitus”, y cómo la literatura se convierte en un espacio para explorar verdades que la realidad a veces oculta.

P. —¿Cuándo sentiste que tenías que escribir esta novela?

R. —Posiblemente surgió por una situación personal. En aquel momento, un ser querido —mi padre— estaba en fase terminal, y eso me hizo reflexionar profundamente sobre el significado de la muerte y su trascendencia. Creo que esas experiencias personales impregnan inevitablemente lo que uno escribe. Quedó algo de todo eso en la historia, en las ideas, en el enfoque.

P. —Recuerdo que me comentaste en una ocasión: “Estoy escribiendo algo muy mío”.

R. —Sí. De hecho, esta novela la interrumpí para terminar La dama del norte, pero ya estaba bastante avanzada y volqué en ella muchas cosas propias. Me han dicho incluso que es una novela bastante políticamente incorrecta.

P. —¿Por qué? ¿Qué la hace así?

R. —Porque toco temas que a lo mejor no nos gusta mirar. El de la muerte, por ejemplo, creo que es un tema que nos incomoda, tendemos a mirar hacia otro lado. Incluso cuando perdemos a alguien, la memoria colectiva es muy corta. No sabemos acompañar bien. Recuerdo que cuando falleció mi padre me di cuenta de que los médicos de paliativos son héroes: entienden que quizá ese último viaje es algo que uno debe hacer en soledad. Hay que dejar que las cosas transiten. Aunque ojo, el libro no va sobre esa experiencia concreta.

P. —Pero sí hay mucha muerte.

R. —Sí, eso desde luego. Es un thriller oscuro donde justicia, venganza y pasado —bélico, espiritual y personal— se entrelazan. Y ese pasado no quiere morir.

P. —Desde el inicio, la novela parte de una investigación criminal pero enseguida se abre hacia rituales ancestrales, guerras olvidadas, símbolos religiosos... Hay algo que rompe con el thriller clásico. ¿Buscabas ir más allá?

R. —Sí. Me interesa lo simbólico, porque nos ayuda a entender muchas cosas de manera casi instintiva. En la novela hay una línea muy clara entre lo sagrado y lo monstruoso, entre la creencia y la violencia. Toda creencia, llevada al extremo —religiosa o no—, es un terreno fértil para una historia dura. La violencia aquí no es gratuita: está al servicio de algo.

P. —¿Qué es el “caso 666”?

R. —Es como se bautiza un operativo policial que luego desemboca en una investigación judicial. Todo parte del hallazgo de una mujer asesinada en un parque, en un ritual. Nadie comprende bien qué ha pasado. Hay símbolos, una especie de firma que no se consigue descifrar. Y lo primero que llama la atención es el número del diablo, 666. De ahí el nombre. Todo lo que sigue tiene que ver con esa pista.

P. —El subtítulo de la novela es La muerte nunca es el final. ¿Qué representa esa frase para ti?

R. —Es una idea que atraviesa todo el libro. Resume una pregunta esencial: quiénes somos y a dónde vamos. Hay quien piensa que la vida se extingue con la muerte física; otros, que no. Y hoy en día, muchas personas han perdido el vínculo con las creencias trascendentales: la religión, el sentido de comunidad... La globalización y la tecnología han reemplazado parte de eso. Cuando uno pierde sus referentes espirituales, la búsqueda de sentido puede volverse muy difícil. De ahí nace el conflicto de muchos de mis personajes.

P. —¿Hay descanso en este viaje?

R. —Poco. Quizá solo cuando aparece un personaje, el subinspector Miguel Coronado. Es un antihéroe, y me permite introducir humor, que también hace falta.

P. —¿Quién lidera la investigación?

R. —Elia Sandoval, una inspectora de policía que está de baja por un asunto anterior. La llaman porque seis meses después del primer crimen desaparece otra mujer, y quieren investigar de manera extraoficial. Temen que alguien del propio cuerpo policial o del sistema judicial haya querido cerrar el caso en falso. Elia está limpia, ya estaba fuera. Pero además es un personaje con dolor, con culpa, y eso me interesa mucho: cómo enfrenta el sentido de la justicia alguien marcado por sus propias heridas.

P. —Ella arrastra sus propios demonios. Tiene su infierno en casa.

R. —Sí, vive un infierno que muchas veces pasa desapercibido. Me refiero a esos juegos de poder dentro de la familia. Su padre es un abogado todopoderoso —no tiene nada que ver conmigo, que también soy abogado, por cierto—, pero muchas veces los padres, creyendo que hacen lo correcto, intentan que sus hijos sean un reflejo de ellos mismos. Como si la muerte no fuera el final, sino una forma de perpetuarse en los hijos. Pero no para que sigan su propio camino, sino para que repitan el suyo. Y eso es lo que vive Elia. Una situación asfixiante, contradictoria, que le complica enormemente la vida. Y con ese lastre, tiene que enfrentarse a lo indecible.

P. —La historia arranca en Madrid, pero pronto nos lleva a Irak. ¿Cómo surge esa conexión tan lejana, ese mapa geopolítico?

R. —Lo tuve claro desde el principio. Quería que parte de la historia transcurriera en Oriente Medio. Hay una deidad en esa zona que, cuando se malinterpreta, puede utilizarse para fines absolutamente despreciables. Me interesaba ese contraste con Madrid, una ciudad que sentimos como segura, pero que no siempre lo es. Lo que ocurre en Oriente Medio tiene eco en despachos lujosos de Madrid. Esa conexión era importante para mí.

P. —Ese juego de contrastes saca al lector de lo que espera, lo saca de su terreno habitual.

R. —Exacto. Me interesaba romper esa seguridad, esa familiaridad. No contar la historia en el entorno habitual del lector, sino en un despacho pulcro donde ocurren cosas que uno no esperaría. Y al hacerlo, mostrar que lo que creemos lejano, en realidad está muy cerca.

P. —El antagonista... esa violencia casi espiritual que planteas, ¿por qué la desarrollas así?

R. —Porque no quise construir ni héroes ni monstruos. Quería llevar a los personajes al límite, porque en los momentos de crisis aparece quiénes somos realmente. A veces se mata por miedo, por protegerse, o por necesidad de encontrar sentido. Lo que para unos es maldad, para otros no lo es tanto. Juego con esa ambigüedad. Mostrar al asesino y a la víctima como personas, no como arquetipos.

P. —¿Crees que hoy el mal se disfraza de civilización?

R. —Sí. Lo más terrible es que el mal se ha normalizado y se presenta con apariencia de legitimidad. Antes se ocultaba, ahora se acepta.

P. —¿Qué papel juegan el castigo, el perdón y la fe?

R. —No son conceptos absolutos en la novela, sino experiencias personales. Cada personaje entiende la culpa, el perdón o la redención a su manera. A veces, buscando redención, se puede caer aún más hondo.

P. —¿La literatura te permite contar cosas que tu profesión no?

R. —Sí, completamente. La abogacía solo reconoce lo que puede probarse. Pero la literatura permite explorar lo que no se puede demostrar, las verdades no oficiales. Y a veces esas verdades son más perturbadoras que la ficción.

P. —¿Qué es lo que no muere en la novela?

R. —No quiero revelar demasiado, pero en la historia hay cosas que mueren... y otras que renacen. Como ocurre con toda muerte.

P. —¿Cómo haces para que lo predecible no lo sea?

R. —Llevo al lector hasta el borde de lo evidente. Cuando cree saber qué ocurre, giro la trama. Hay que ganarse su confianza para luego sorprenderlo.

P. —¿Te apoyas mucho en lo inexplicable?

R. —Mucho. Porque en lo inexplicable están nuestros mayores miedos.

P. —¿Cómo evitas que tanta crueldad caiga en el morbo?

R. —Construyendo personajes complejos y creíbles. Si la violencia tiene sentido dentro de sus historias, entonces no es gratuita.

P. —¿La memoria colectiva genera perdón... o rencor?

R. —Ambas. Pero lo que no se comprende suele derivar en rencor. No basta con conocer la historia: hay que entenderla.

P. —Éxitus es un título muy preciso. ¿Cómo surgió?

R. —Surgió casi de inmediato, mientras revisaba un informe forense. Hay una sección en esos informes que se llama precisamente así: “exitus”. Es un término médico —aunque en el libro lo escribimos con tilde, para que se pronuncie correctamente en español— que señala el momento exacto de la muerte, el tránsito, el último aliento.

P. —Es decir, cuando ves esa palabra en un informe forense, justo al lado aparece la causa de la muerte.

R. —Exactamente. Y no es un dato cualquiera. Cuando aparece "exitus", sabes que ha pasado algo definitivo. Marca ese punto sin retorno, ese instante entre estar y no estar. Y muchas veces, no se trata de una muerte natural, sino de algo más trascendente.

P. —¿Se utiliza en cualquier tipo de muerte?

R. —Sí, en todas: natural, violenta, accidental... Es el término clínico que marca ese “hasta aquí”. Ese segundo exacto en que nos desprendemos de lo que fuimos. Te voy a contar algo que nunca había compartido. Escribiendo una escena de agonía —una madre que le cierra la mano a su hija— me vino a la cabeza una frase de mi padre. Me dijo una vez: “Dile a tu madre que no me dé de comer, porque este cuerpo ya no soy yo.”

P. —“Este cuerpo ya no soy yo”… es una frase muy potente.

R. —Sí, me atravesó. Me hizo preguntarme: si ya no es su cuerpo, ¿qué es entonces? No soy especialmente creyente, pero esas experiencias, esos momentos liminales, te sacuden. También hablé con profesionales de cuidados paliativos. Ellos ven cosas que remueven profundamente. Parte de ese dolor y esa mirada están en el libro, aunque lo he volcado en una historia que busca entretener.

P. —Y mantener al lector sin parpadear hasta el final, claro. Que cierre el libro y se quede en silencio.

R. —Justo eso. Quiero que esa tensión que se acumula durante la lectura se convierta al final en descanso. Como una respiración contenida que por fin se suelta.

P. —También comentabas que interrumpiste la escritura por otro proyecto, pero luego retomaste el libro porque sentiste que tenías que escribirlo. ¿Qué ocurrió?

R. —Sí, lo pausé un tiempo, pero algo me empujó a retomarlo. Esta historia tenía que salir. Además, continúa con los mismos protagonistas, especialmente el equipo policial, con el que hay una línea que quiero seguir desarrollando. No soy un escritor lineal. Me interesa que mis libros tengan capas —filosóficas, psicológicas— más allá de la trama. Me gusta que el lector disfrute, por supuesto, pero también que algo le quede resonando. Así entiendo yo la literatura, tanto en novela negra como en otros géneros que quiero explorar más adelante.

P. —Entonces, tendremos equipo para rato.

R. —Así es.

P. —Y sobre Elía Sandoval, la protagonista. Me han dicho que está inspirada en una policía nacional real. ¿Es cierto?

R. —Sí, Elía está inspirada en una agente real. De hecho, ya fue base para otro personaje en una novela anterior, Ortodoxia, donde aparecía como guardia civil. Pero, en esencia, es la misma mujer. Una persona con una fuerza y una profundidad que me impactaron.

Entrevista: Rosa Sánchez de la Vega

Editor de sonido e imagen: Manuel Muñoz