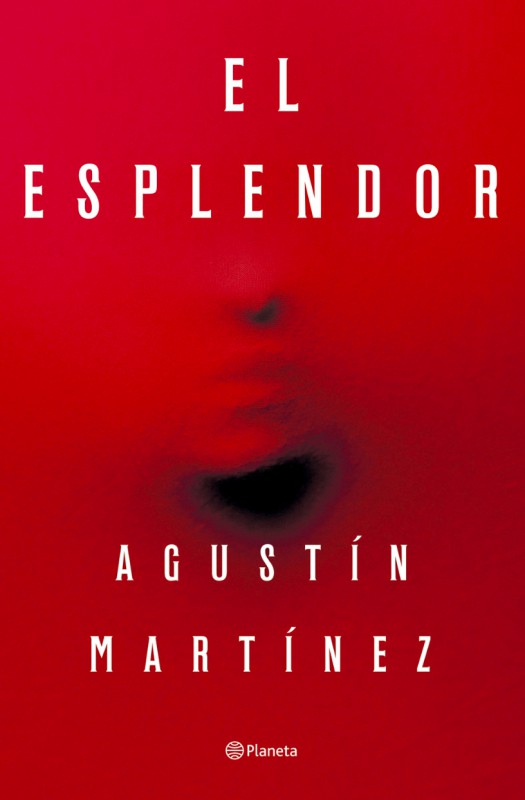

Rosa pasa página, se ha citado con Agustín Martínez, uno de los componentes del Clan de los Carmen Mola, que acaba de publicar su tercera novela en solitario: “El Esplendor” (Planeta). Novela catalogada como un thriller psicológico, dicho así no nos dice nada nuevo, pero, después de haberlo leído, y previa entrevista, sigo impactada. Si tuviera que definirlo, no me alejaría mucho de la portada. Un rojo que te atrapa, y apenas el relieve de una cara, de la que solo vemos su nariz, sus labios y su mentón. Se oculta.

“Cuando Rebeca regresó, no era la misma. Ella había hecho un viaje para cerrar un caso que le prometía jugosas ganancias, pero César la encuentra paralizada, en una postura imposible y con un rito de terror en el rostro. César necesita saber qué le ha pasado, necesita respuestas”. Así es como arranca el libro, y deja que tu imaginación se dispare, lo que no sabe el lector es que hará un viaje a los horrores ahogados en el olvido del espacio y del tiempo en unas islas que fueron campos de concentración nazis. Y en el que los viajeros van en busca de su identidad.

P.—¿Fuiste solo a ese viaje o primero rescataste a Rebeca y a César?

R.—Fui de la mano de Rebeca y de César. El proceso creativo de El Esplendor ha sido lento. Esta idea que tú has descrito, que es el origen, puede tener a lo mejor cinco o seis años. Y he tenido la suerte de que es una novela, en la que no he tenido prisa por escribirla y cuando empiezo a desarrollar el argumento, yo lo que hago es viajar, las mismas preguntas que se plantea César, son las que yo me hago y empiezo a construir el viaje, a reconstruir qué ha pasado, qué le ha pasado a Rebeca para que caiga en una crisis de catatonia, para que esté como está y todo eso es lo que me va llevando a un lugar muy extraño, que es donde termina "El Esplendor".

P.—¿A qué se dedican Rebeca y César?

R.—Son dos buscavidas, dos chicos ambiciosos que tienen un pasado complicado, pero que quieren formar parte de la clase alta, y cada uno lo hace de una manera distinta. César es una especie de guía de lujo de la noche madrileña, de invitados VIPs. Y Rebeca tiene un trabajo muy peculiar, que cuando lo descubrí también me enamoré de él.

Ella se dedica a buscar herederos de gente que ha fallecido sin dejar testamento. Cuando los encuentra y entrega la herencia, se queda un tanto por ciento.

Es un trabajo que me gustaba, que me parecía como muy atractivo porque es un poco detectivesco. Hay que reconstruir la vida de gente que a veces es muy complicado saber quiénes son, porque no tienen relación con su familia. Y ella se dedica a eso.

P.—Digamos que siempre está esperando encontrar una muerte, es un poco amoral todo esto.

R.—Sí. Encontrar a alguien que fallezca, que tenga una gran fortuna, porque entonces ella se haría rica también, suena un poco mal y al mismo tiempo es algo de mucha astucia. Pero este tipo de negocios existe. Recuerdo un día cuando ya estaba escribiendo “El Esplendor”, y al salir de mi casa, me encontré con un coche que tenía serigrafiado: “Se Buscan Herederos”. Porque es como una manera, habilidosa de ganar un montón de dinero sin demasiado esfuerzo.

A veces es complicado, pero estos genealogistas tienen que reconstruir el árbol de alguien fallecido, de repente pueden encontrar a alguien que tiene mucho dinero. Entonces es una manera de encontrar un atajo para pasar de un punto de la sociedad a otro mucho más alto.

P.—¿A dónde nos vamos de viaje?

R.—Pues si seguimos el camino de Rebeca y de César, nos vamos tras el rastro del dinero. Eso es lo que hice cuando ella empieza a investigar la muerte de una persona en un pueblo cerca de Barcelona: Juan Vendrell, y ella cree que esa persona puede tener mucho dinero, y siguiendo ese rastro la lleva a las islas del Canal de la Mancha porque son un paraíso fiscal, que tiene una legislación muy particular y allí se esconden muchísimas empresas a través de testaferros.

P.—Alderney es una de las islas del Canal, en la que tienes ambientada la historia. Me he quedado boquiabierta al descubrir la historia que hay en ella.

R.—Yo tampoco la conocía, si de entrada me dicen Alderney no habría sido capaz ni de situar en el mapa, porque las islas conocidas del Canal de la Mancha son Jersey y Guernsey, que son las grandes y Alderney, es una isla muy pequeña. Cuando llego allí, y empiezo a documentarme sobre la zona, me encuentro con una historia que a mí personalmente me vuela la cabeza. Nunca había oído que las islas del Canal de la Mancha habían estado ocupadas por los nazis.

Desde 1941 a 1945 Alderney estuvo ocupada, de hecho fue liberada después de que caiga Berlín. Y me encuentro con una historia terrorífica, en la que durante la guerra, Inglaterra decide no defender las islas, las abandonan, llegan los alemanes y las ocupan durante estos cinco años y esta isla pequeña de unos ocho kilómetros lo convierten en un gran campo de concentración, concretamente cuatro. La isla además estaba llena de minas y de otras prisiones.

A esos campos de concentración van a parar no solo rusos, franceses y judíos, también muchos españoles que habían salido de la guerra civil y que habían llegado a Francia.

Cuando Francia cae, muchos españoles van a parar a esta isla, y aquello se convierte en un infierno. Uno más de lo que son los campos de concentración donde se tortura a diario y en el que muere muchísima gente.

P.—¿Por qué se desconoce?

R.—Pues aquí ya es un poco una teoría mía. Es verdad que hay una cuestión extendida de que el gobierno inglés no quiso reconocer nunca que los alemanes habían ocupado suelo inglés. Cuando termina la guerra en el 45 entregan la investigación al gobierno ruso como si allí hubieran muerto solo soldados rusos. Nadie investiga nada, nadie hace nada. Se da una cifra de víctimas muy baja, porque se encuentra un cementerio, y en ese cementerio, hay unos 400 muertos y ya está, y se entierra el tema. Y no es hasta los 80 cuando se empiezan a publicar libros, tanto de supervivientes de los campos de concentración como de algún periodista e investigadores. Y de repente se empieza a contar qué pasó allí, y esa cifra de víctimas va subiendo.

Ahora hay un número en el que más o menos la gente está de acuerdo, que son mil y pico víctimas, porque tienen nombre y apellido. Pero como era un descontrol del lugar, hay otras que hablan de 10.000, 20.000 o incluso 40.000. Puede que menos, pero no se sabe lo que pasó porque hubo una decisión de silenciar todo lo que había pasado en la isla.

P.—¿Y qué mejor silencio que arrojar los cuerpos al mar?

R.—Claro. Es que la diferencia de Alderney, con los campos de concentración continentales, era que su modo de ejecución no eran hornos crematorios, ni cámaras de gas, era echar los cuerpos al mar. Entonces esos cuerpos son irrecuperables, no hay ningún control.

Y luego la propia isla tiene la peculiaridad de que estaba un poco como al margen de todo lo que estaba pasando. O sea, aquello era un horror, la gente moría, estaban muy descontrolados los jefes de la SS, pero nadie los miraba.

P.—¿Hittler pretendía hacer un Gibraltar nazi?

R.—Él lo que está intentando, es que toda la costa francesa y las islas del Canal de la Mancha, fuesen el muro atlántico contra Inglaterra. Pero por alguna razón él tenía especial predilección por la isla. Durante esa época se llamaba la isla de Adolf, "Adolf Island". Era como la conocía la gente. De hecho, hay una historia de un prisionero, un superviviente, que es capturado en Ucrania, y lo llevan a la isla. Pero a él nunca le dicen que la isla se llama Alderney, le dicen, 'esto es la isla Adolf'. Y cuando lo liberan y vuelve a Rusia y cuenta a la gente que ha estado en Adolf Island, nadie sabe qué isla es, porque claro está, no existe.

P.— Uno de los temas vertebrales de la novela es la identidad. No crees que la identidad se pierde cuando son cuerpos, y no personas.

R.—Sí, hay una parte de la novela que recuerda un poco el proceso de los prisioneros en el campo de concentración, y la deshumanización es una de las bases que tenían los nazis a la hora de trabajar con los presos. Llegar a convertirlos en gente que no son humanos, que no tienen una identidad, que son un número y que responden a necesidades ultra básicas. No pueden pensar en otra cosa. Pero todo el tema de la identidad es vertebral dentro de la novela.

Además de misterio, mucho ritmo y muchos giros y muy ágil para el lector, pero al mismo tiempo hay un tema de fondo que es la identidad y en base a qué, formamos nuestra identidad. Al final la identidad se forma en función de la meta que tú diseñas en tu vida, Y para conseguir esa meta, haces determinadas cosas o te comportas de determinada forma. Y es fundamental en el tema de la isla, en el de los personajes centrales y los que hay alrededor de ellos.

P.—Para conseguir una nueva identidad necesitas borrar el pasado, pero no sé si llegas a conseguirlo, porque tu vida depende de ese pasado.

R.—Claro, esta es una de las dudas. Yo en la novela no genero demasiadas soluciones. Creo que lo que genero son un montón de preguntas.

Hay veces en las que queremos crear una nueva identidad, reinventarnos, que es como una fantasía más o menos común en el ser humano, de qué pasaría si yo hiciera un punto aparte en mi vida, borro todo lo que me ha pasado y empiezo de cero. Personalmente me parece ingenuo, me parece como un intento escapista que no va a ir a ningún sitio porque al final el pasado está ahí.

Es un poco lo que sucedió en la propia isla. Y en esa lucha están muchos personajes, en ese intento de ruptura con el pasado.

P.—¿En qué se convierte un ser humano cuando ve morir o ve como se tortura, o es torturado propiamente y no le produce ninguna emoción?

R.—Creo que hay un punto en el que se invierten o saltan por los aires los esquemas morales que dejan de funcionar.

Este esquema moral en el que nosotros nos movemos y que considera que hay unas cosas que están bien y otras que están mal, hemos visto a lo largo de la historia, el régimen nazi es un ejemplo, pero también determinados criminales, que a veces es posible saltarse ese esquema moral y vivir.

En el momento en el que está bien visto matar gente, una de las cosas que sucedió en el campo de concentración, es que a los soldados nazis les daban días de vacaciones cuando mataban a alguien. Si mataban a un preso, tenían una semana de vacaciones. Claro, esto genera un esquema de moral súper turbio, súper enfermo, en el que a tu alrededor está bien matar porque tienes una recompensa favorable.

Y eso es súper peligroso. Un tema también de la novela, es cómo en la búsqueda de esa ambición, los personajes son capaces de saltarse los límites con tal de conseguir lo que quieren.

P.—Precisamente esa pérdida de moral nos convierte en monstruos.

R.—Claro, eso es lo que nos convierte en monstruos desde nuestro punto de vista moral. La élite social y su necesidad de colmar sus deseos, son gente que juegan fuera de la ley porque saben que no van a tener consecuencias, se ven tan por encima de la ley y de la moral de los demás que ellos pueden jugar en otra liga, y esto me parece terrorífico, porque estos son los monstruos. Y lo terrorífico es que los monstruos no tienen rabo ni cuernos, son gente como tú y como yo que en determinadas circunstancias.

P.—Necesitamos un Dios para saber que estamos haciendo el bien o el mal, pero ¿qué pasa cuando Dios desaparece?

R.—Necesitamos un objetivo claro, y que lo que ha sucedido en nuestra sociedad es que desde el fin de las religiones, del momento en el que las religiones dejan de tener una presencia abrumadora en la sociedad y en el modo de vida, no ha aparecido un reemplazo a su nivel.

P.—O sea, hemos sustituido a Dios por el dinero, más o menos.

R.— Sí. Pero no estoy reivindicando la vuelta de Dios, ni la vuelta de las religiones. Lo que estoy diciendo, sobre todo, es que ante ese vacío no hemos sido capaces de generar un objetivo que sea igual de potente y que nos permita tener un esquema moral fuerte, porque lo que estamos viendo ahora a nuestro alrededor y el tipo de figuras que estamos encumbrando son personajes bastante amorales.

Cuando uno piensa en Trump, en Elon Musk o en estos grandes gerifaltes, que hacen lo que les da la gana y se convierten en modelos a seguir, estamos creando una gente que está fuera de la moralidad completamente y que queremos ser como ellos. Y esto me parece como terrorífico también.

P.—Polarizamos tanto que vivimos en una época que es blanco o negro, eres de derechas o de izquierdas, y eso está creando un problema de identidad porque no hay grises.

R.—Creo que el gris es incómodo porque estás en la duda continúa, de estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, este camino es correcto o es incorrecto. En cambio, la extrema derecha o la extrema izquierda ofrecen como unos esquemas morales súper férreos, súper claros, y es muy cómodo refugiarte en eso y decir, vale, ya tengo claro que es lo que está bien y que es lo que está mal y entonces de ahí me da a mí la sensación que viene el triunfo de la extrema derecha, de ofrecerle a la gente un camino en la vida súper claro, pues tú lo que quieres es prosperar, es tener mucho dinero y está mal que vengan los inmigrantes, está mal que haya gente hablando de cambios de sexo, no nos compliquemos la cabeza, vamos a lo sencillo.

Y eso es un retroceso, una involución hacia un mundo que parecía superado, pero creo que el problema es que lo que viene después, no está ofreciendo un futuro claro, la gente tira para atrás, de ahí vienen los fundamentalismos y de ahí viene la extrema derecha.

P.—El 14 de mayo es la fecha en la que se inicia “una carpeta” de Juan Vendrell, es el punto, el nexo, digamos, de ese camino de Rebeca y de César a esa isla y la isla en sí misma. ¿Qué puedes contarme de esto?

R.—Es complicado. Se puede contar que es todo como una especie de juego de muñecas rusas, en la que uno va escarbando, primero en Juan Vendrell, que es el caso que está investigando Rebeca, que es un hombre, un señor de 90 años, que ya que falleció en un pueblecito de Oristà. Y lo que pasa es que toda la novela es suspense, pero no solo a nivel de trama, no sólo a nivel de qué le ha pasado a Rebeca, sino también alrededor de quienes son en realidad los propios personajes.

No son personajes de una sola cara, desde luego no son blancos, ni negros, son todos bastante grises. Y el lector va descubriendo sus capas conforme avanza. La novela termina convirtiéndose en una especie de laberinto de espejos en la que ya no sabes si estás viendo la verdad o una ficción.

Y para eso a la hora de escribirla, recurro a diferentes recursos literarios. Porque hay fotografías, hay el incógnito, hay una grabación de sonido, hay como una serie de elementos que van dando diferentes puntos de vista sobre la realidad.

P.—Los dos personajes llevan mucho tiempo juntos pero en el fondo no se conocen bien, es un poco lo que nos pasa a todos.

R.—Lo que se abre al principio es el abismo, de repente la pareja con la que llevo viviendo muchos años y a la que quiero es otra persona, no la conozco, en realidad, me he enamorado de una persona que no sé realmente quién es y eso es lo que abre la puerta y lanza a los personajes como en toda la historia del esplendor. Yo creo que ellos, Rebeca y César, que son el núcleo, que son estos personajes ambiciosos y tal, van a descubrir que lo fundamental es lo que ya tenían.

P.—También es una historia de amor que funciona como contrapeso a todo esto, otro mundo ambicioso de dinero, de fiestas, sexo, drogas.

R.—Sí, hay de todo. Y funciona como contrapeso, la relación de lo que ocurrió ahí, y de la ocultación de parte de la vida de ciertos personajes. Creo que van camino de la luz, pero según van llegando a esa luz, a veces se va oscureciendo más.

P.—¿La novela, es una historia de ocultación?

R.—Sí, es como si todo el rato estuviéramos hablando en la novela de lo mismo, de esa ocultación. Los paraísos fiscales y el dinero que se oculta. El pasado de la isla. Hay una referencia al mundo de los Yohatsus, que son los japoneses que se evaporan para convertirse en otra persona. Entonces todo este mundo está jugando a eso, a ocultar quiénes somos realmente por miedo a quienes somos. Es un poco esa contradicción en la que están los personajes.

P.—Es la portada de tu libro. Quieres mostrar, pero en realidad te ocultas.

R.—Sí, a lo mejor uno ve la portada en la librería y llama la atención porque es roja y tiene así como una cara que solo se entrevé, pero quizás no. Te imaginas exactamente qué es la novela. Sin embargo, creo que cuando empiezas a leer la novela, transmite muy bien tanto la atmósfera de la novela, que es opresiva y que da un poquito de miedo a veces, como el tema de fondo, que es la identidad, es el quiénes. Somos, quién hay debajo del primer vuelo.

P.—¿Qué parte te ha provocado más emoción escribir?

R.—Hay algunos momentos de la relación de Rebeca y César que me han generado eso. Es verdad que yo soy un escritor que disfruta mucho escribiendo. Y hay momentos en los que te metes mucho dentro de la historia, y lo has disfrutado aunque sea doloroso y lo pases mal contando lo que cuentas. Entonces, hay algunos fragmentos de Rebeca y César, un momento de un recuerdo que tienen en un bar de camino a Madrid, y es cuando tienes la sensación de que es muy difícil de escribir y lo has conseguido, y eso es super satisfactorio.

Y hay otro momento, que es el pasado de la isla que duele, que eso fue como un viaje chungo digamos, todo lo que cuento ahí fue como uf!, y bueno y hay otros momentos pero no los puedo decir.

P.—Se me hace raro, verte sin Carmen Mola, no sé si de cara a la hora de entrevistaros, notamos nosotros la ausencia más que vosotros, o no hay por qué notarla.

R.—Pues quizás vosotros sí notáis la ausencia, no lo sé. Yo noto la ausencia a la hora de irme a comer o tomarme un café por ahí que estoy yo solo. Ahí los echo de menos a Jorge y a Antonio. El resto del tiempo no, porque son muy pesados.

P.—Quizás instintivamente tratamos de encontrar en Carmen Mola qué ha escrito cada uno y ahora con tu novela, lo veamos más claro. Yo no lo he notado en ningún momento.

R.—Entiendo, es inevitable que lo hagáis, pero creo que no se nota. Creo que nosotros tenemos una voz concreta, los tres juntos, que es Carmen Mola, y yo tengo una voz yo solo, que soy Agustín Martínez, y es El esplendor ,y entonces encontrar ahí las conexiones va a ser, creo que complicado,

Creo que el hilo que conecta una novela con la otra, aunque sea también sea un thriller y también tenga suspense y sea quizás la más cercana al universo de Carmen Mola, pero el hilo que lo conecta es que, bueno, que las contamos historias de una determinada manera, que creo que son ágiles, que uno las va siguiendo, que tienen muchos giros, que te sorprenderán. Ese es el hilo de conexión.

Escucha la entrevista en Spotify y Youtube

Entrevista: Rosa Sánchez de la Vega

Fotos: Javier Ocaña

Editor de sonido: Manuel Muñoz