"Mujeres que quieren amar, que quieren vivir, que quieren arder, que son conscientes de ese fuego, de que lo que realmente es la vida y es el tiempo, y ese es el único valor que tenemos, real"

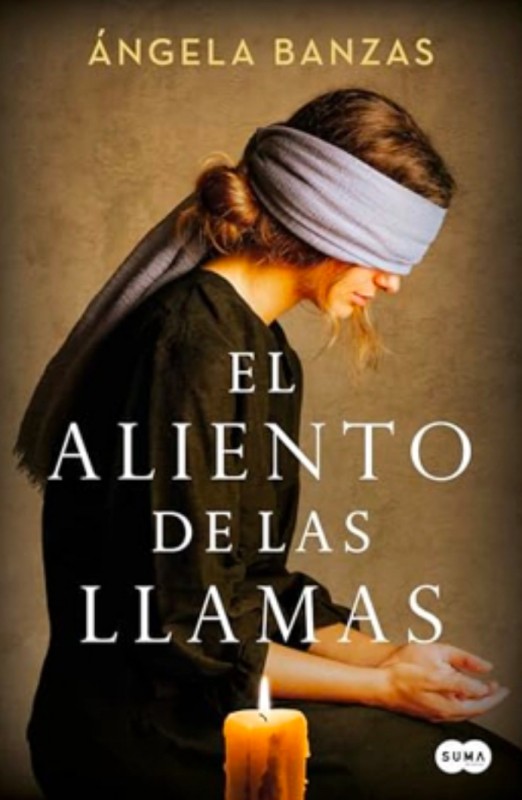

Rosa pasa página, charla con Ángela Banzas, autora de “El aliento de las llamas“ (Suma editorial 2024). Novela de intriga, ambientada en los últimos años del s.XIX. Amor, traición, la literatura en las mujeres, y un homenaje a doña Emilia Pardo Bazán, son algunos de los ejes principales de esta historia, que transcurre a caballo entre Madrid y Galicia. El fuego, también metafórico, está muy presente en la novela.

"Lenguas de fuego que relamía desde ventanas sin cristales para trepar victoriosas por la fachada del gran hotel inglés en dirección al cielo. Leonardo encamillado, abrasado por las llamas, moribundo, le pedía a Elvira que encontrase a Jimena: ¡Ve a Galicia, al Pazo, y encuéntrala, por favor!. Elvira, contrariada y dolida, decide viajar al Pazo de Mariñán para cumplir con la encomienda de Leonardo y aprovechar la distancia para escribir"

P.—Ambientada en la Galicia de 1889.

R.— Está ambientada en esa época, porque es una novela de mujeres literarias del s. XIX, tomando como referente a doña Emilia Pardo Bazán.

Se daba la circunstancia de que en 1839, se publicaron las cartas de Gertrudis Gómez de Avellaneda, una mujer que trató de ingresar en la Real Academia Española, 50 años antes de que doña Emilia Pardo Bazán fuese también candidata y rechazada por el hecho de ser mujer.

P.—Emilia Pardo Bazán, un ejemplo a seguir para todas, una referencia que no se va a olvidar nunca y una mujer que no se amedró por nada. Afirmaba que no existían dos formas de amar, como tampoco existían dos morales; una para el hombre, y otra para la mujer.

R.—Exacto, es que ya en aquel momento además era una mujer que a mí me encantaba su pronta, ese talante, aquel rito que ella demostraba siempre, cómo llevaba a la práctica sus ideas, y su coherencia con lo que pensaba.

P.—El poder tan grande de la educación, es algo que no solamente lo consideraba ella, sino también otras grandes mujeres del siglo XIX como Concepción Mariana, Clara Campoamor…, que también mencionas en tu libro.

R.—Son muchas las voces, las que menciono y que casi todos conocemos, pero no hay que olvidar a las anónimas. En esta historia, rescato también la figura de las que son campesinas, mujeres que tienen que trabajar, que son incluso analfabetas, pero sí saben que el único vehículo posible para cambiar su signo es la educación. Y aunque ellas no puedan, sí trasladan esta pasión y esta suerte, trabajando duramente por cambiarla, para los que venían detrás y por eso yo le quería dar voz un poco a todas.

P.—En la actualidad se habla mucho de la sororidad, algo que ya existía con otro nombre: la solidaridad entre las mujeres. La base fundamental viene también de atrás y es importante que no se olvide generacionalmente, no tanto para encumbrarse, sino para tenerlas como referencia.

R.—Exacto, sí. Justamente, como te decía, en 1889, cuando me encontré con la publicación de esas cartas de la Avellaneda, lo que hizo Doña Emilia fue buscar esa solidaridad. Escribiendo unas cartas a la mismísima Avellaneda, que ya llevaba casi 20 años enterrada, pero la buscaba, a través del vehículo de la empatía, diciéndole: “tú me entenderás a mí, tú que ya has pasado por esto”. Y también había sido una mujer que, como todas las literatas del siglo, habían sufrido muchísimo también por amor, justamente por no ser mujeres convencionales.

Y eso era lo que hoy llamamos “sororidad”, hay que adaptarse a los tiempos.

P.—¿Has hablado de la gente de campo, de la importancia de la educación? Hay un personaje que es Candela, que sabe leer y escribir, trabaja en el pazo, en la siembra y en las cosechas.

R.—Sí. Candela es un personaje muy especial para mí. Es una niña vieja.

Y ha habido muchas niñas viejas, que fruto de la orfandad y de la pobreza, tenían que asumir muchas más responsabilidades, cargas, trabajar hasta la extenuación y lo hacen, en el caso de ella, por amor hacia sus hermanos pequeños para que reciban una educación.

Ella conoce el valor de haber podido aprender a escribir y a leer.

P.—“Míralo, abre los ojos y míralo bien, repite conmigo, canalla, repítelo. Leonardo hizo una breve pausa para expandir sus pulmones y permitir que las palabras cobren forma venenosa al reptar entre sus dientes” El aliento en llamas. Estamos hablando de un cuadro y en el centro de la pintura, se veía a una mujer sobre una cama, los ojos vendados, encadenada. "Exigía belleza y sudor a partes iguales en la turgencia de sus carnes". Cuéntame porqué este cuadro y esta descripción.

R.—Así arranca la novela, y luego viajamos hacia atrás en el tiempo para explicar de dónde sale ese cuadro. Y ahí está nuestra Jimena, que se dice al principio de todo, y que está encadenada, con los ojos vendados y privada de movimiento, y de su voz, al estar amordazada, y representa al tipo de mujer del s XIX.

El arte por tanto, también tiene mucho peso, tanto la pintura como la escritura, su poder transformador y redentor que tiene para vaciarse y para encontrarse.

P.—Es una forma también de contestar a la realidad con otra realidad. ¿Los ojos vendados, simbolizan primero conócete a ti misma y luego te quitas el vendaje y conoce el mundo?. ¿Pero antes tienes que saber cómo eres tú?

R.—Exacto, eso es lo que representa justamente Jimena, lo has dicho fantásticamente bien, porque por eso tiene los ojos vendados, ella no puede ver y gracias a eso, se refugia dentro de su mente, pero ahí es donde se encuentra en la oscuridad y en el silencio.

Por lo tanto, primero hay que conocerse a una misma para tener y desarrollar esa necesaria mirada crítica.

Se hablaba de la educación, y esto sigue siendo muy importante. Ya estamos todos académicamente alfabetizados, pero nos falta trabajar más esa mirada crítica, vamos tan aprisa que hemos perdido el interés en mirar hacia adentro, y es lo que realmente nos protege para mirar luego para afuera. Y nos ayuda a ver, no solamente a ver y a mirar.

P.—“Cuando las llamas alimentan nuestros impulsos la única vía de rendición es arder”. ¿Redención o triunfo?

R.—El fuego está muy presente en toda la novela de forma más lírica, y metafórica. El fuego al final es que va más allá de nuestros impulsos, es todo aquello que nos hace humanos. Todo aquello que es la condición humana. Es necesario atravesarlo.Y al mismo tiempo ese fuego también es el tiempo, porque es el fuego que consume. Y aunque se pueda hacer muy fuerte, también se puede apagar con un leve soplido. Entonces representa mucho dentro de la novela, y efectivamente, sí que es redentor.

P.—¿La sociedad representada en la novela, no se aleja de la actual, al menos en alguna parte del mundo. Mujeres también ahora condenadas por amar y querer ser libres, que se convierten en protagonistas y que han de pelear por ello?.

R.—Quería darle voz a distintos perfiles de mujeres, porque todas quieren amar, pero porque el amor es lo que mueve realmente el mundo.

Cuando empiezo a escribir mis novelas, siempre lo hago con la mirada del tiempo, la mirada de la muerte. Pero es cierto que frente a la idea de la muerte, para mí está el amor. No la vida, porque eso es en términos biológicos, sino el amor. Y me parecía muy duro, porque estas mujeres sí que eran condenadas por amar, pero porque a la mujer se le exigía, todavía a día de hoy, mayor virtud, entendida como una rectitud moral, un corsé del cual no se le permitía salir. Esa era la mujer convencional. Y estas mujeres que quieren amar, que quieren vivir, que quieren arder, que son conscientes de ese fuego, de que lo que realmente es la vida y es el tiempo, y ese es el único valor que tenemos, real. Y sin embargo, eran condenadas por la sociedad.

P.—Hablemos de algunos personajes masculinos. Dices: "Bajo una placa de mármol blanco podía leerse la firma del autor, que en este caso no era otro que Leonardo Ardiles: La nada aquí”.

R.—El hombre dentro de la novela tiene un perfil más transgresor, menos convencional para la época, porque pese a ser el hijo de los marqueses, él es pintor, es un artista.

Por tanto tiene otra concepción más profunda, que trasciende desde lo social, y defiende también esa libertad, entendida en cuestión de género, y no profesa esa doble moral. Por eso tiene esa relación tan bonita con la hija de una criada. Él entiende que la nada está aquí, poniendo el enfoque en una crítica clara a la codicia humana, dándole importancia a todo aquello que es material, a todo aquello que es brillo y purpurina.

P.—El suicidio, por desgracia, no solo está presente en esta historia.

R.—Sí, en la actualidad, hay un altísimo porcentaje de jóvenes que mueren por suicidio. No sé si estamos haciendo lo suficiente para conocer qué es lo que preocupa a los jóvenes, me resulta estremecedor porque forma parte de esa educación que mencionamos antes, sentimental, y emocional.

En la novela, pongo el foco en el suicidio de las mujeres en el siglo XIX, era una cuestión de género. Ese silencio en el que se ven abocadas.

P.—¿Feminismo no es el antónimo del machismo?

R.—No, para nada. El feminismo es la búsqueda de la igualdad de personas.

Sueño porque forma parte de mi oficio, soñar, y me encantaría que llegase el momento en el que cuando das a luz a una personita lo primero que se mirase no fuera si es niño o niña, como tampoco vemos el color de piel, o el de sus ojos.

P.—“No somos sumas y restas, tampoco errores, premios o aciertos, somos inciertas posibilidades en el tiempo, somos hoy y solo quizás mañana”. A parte de que es precioso, todo lo que conlleva este párrafo.

R.—Sí, efectivamente es un párrafo que ya llegas al final de la novela y forma parte de la protagonista. Y eso es un poco el homenaje, como decía antes, al tiempo, y a lo que somos y no somos.

Escucha la entrevista en Spotify y/o Youtube.

Entrevista: Rosa pasa página

Editor de imagen y sonido: Manuel Muñoz

Fotos: Rosa pasa página